1年ぶりのブログ更新です…この1年、仕事が激務かつあまりに多忙、そして体調を崩すことが多々あり、1年前から「次のブログ記事はこれにしよう」というのは決まっているのですが、PCに向かう精神的余裕もなく、そして書こうとしても文章にならないまま、1年が過ぎました。

今回のお題であるこのコンサート、実は2024年8月に開催予定でした。ですが公演前日と当日に、台風が直撃。中止からの払い戻しか、それとも延期になるのか、かなりハラハラしましたが、結果として延期になり、先日、公演に行ってまいりました!(当日は今度は雪と路面凍結に見舞われましたが、公演が始まる頃には交通機関も動き、公演は予定通り実施されました。)

今回の演奏のお題は「ドラクエ1、2、3」ということで、筆者のゲーム音楽人生にとってはなくてはならない存在であり、原点でもあります。行くしかないだろ。現時点で、ドラクエ3のリメイク版が発売されており、筆者は発売日当日にDL版を購入する気満々だったのですが、発売当時やはり仕事が多忙で、「これ今買っても確実に積むわ(←筆者は積みゲーが多い)」と判断し、まだ購入・playできておりません。リメイク版3をやれていれば、当日の筆者の涙腺崩壊に拍車がかかると思われましたが、やれておりませんので(そして最後にやったのはSFC版の3なので)通常の涙腺崩壊で行こうと、公演に臨みました。

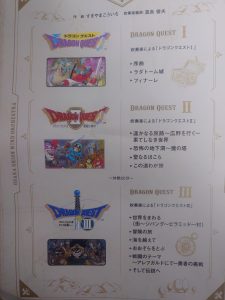

以下画像、当日の演奏曲になります。

まず、聴いて「今までとなんとなく違う」と感じた点があります。筆者がこれまでサントラやコンサートで聴いてきたのは「交響組曲版」であり、今回の演奏は「吹奏楽」でした。ですので、演奏に組み込まれている楽器も異なり、曲のアレンジも、交響組曲版に近いながらも、吹奏楽版として独自のアレンジとなっていました。全体を通して感じたのは、「メインとなる管楽器の暖かみ、やさしさ」です。弦楽器パートが少ないと、このような演奏になるのかと、長年ゲーム音楽を聴いていながらも、また新たな発見がありました。

最初の「序曲」は、もう本当に久しぶりに聴いたのですが…(そして筆者の「序曲」は、ドラクエ2が初だったのですが)「ああ、ここからすべてが始まったんだ」と、懐かしくもあり、しかし古くなく、今も筆者の、そして多くの方々の心に流れている曲なのだと改めて思いました。

「ラダトーム城」は、まず筆者が今回「管楽器の暖かみ」を感じた曲でもあります。もともと原曲が上品で、城の高貴さを表しているのですが、そこに管楽器によるやさしさ、神聖さすらも感じました。

ドラクエ1の演奏曲は「フィナーレ」で終わりでしたが、指揮者様の解説によると、(当日聞きはしましたがうろ覚えです、認識に間違いがありましたら申し訳ありません)「吹奏楽によるドラクエ1のアレンジは、そもそもこの3曲しかない」そうです。

筆者にとっての本日の主役、ドラクエ2。いやもう最初から「遥かなる旅路~広野を行く(アレフガルド)~果てしなき世界」ですよ。もう泣くしかないですよこんなん。

「遥かなる旅路」は、ドラクエ2を初めてやったとき、いったいどこを目指せばいいのかわからず、ローレシアの王子ひとりでマップをさまよい、敵もろくに倒せず全滅してばかり、という思い出が蘇ってきました。ですが、筆者の「旅」は、確かにこの曲から始まったことを思い出しました。

筆者のゲーム音楽人生で絶対に外せない曲が「果てしなき世界」です。この曲がなかったらドラクエを好きになることもなかったし、ゲーム音楽を好きになり、その後何十年も聴き続けるということはなかったでしょう。仲間3人で、広い世界に向かって歩き出していく曲。FC版では、この曲をただずっと聴きたくて、でも歩くと戦闘が始まり曲が切り替わるので、ただただ歩かずにこの曲をずっと聴いていました。永遠に聴いていられる曲でした。それは今も変わりません。今回の演奏の話をすると、交響組曲版もそうですが、1ループ目はやさしく、しかしこれから広がる世界への希望を表すかのような演奏、そして2ループ目はそれに力強さが加わるのが、本当に大好きです。

「ドラクエの塔の曲って、不思議な曲が多いな」と思ったのが、今回の「魔の塔」の演奏。最初に「管楽器の暖かみ」と書きましたが、このあたりから「力強さ」の表現もあり、また、「塔=謎」の表現も伝わり、すぎやまこういち先生の原曲の力はもちろん、演奏者様の表現力に驚きました。

ドラクエ2締めの曲は、エンディング「この道わが旅」。いやもう泣くしかないだろ(2回目)。「旅は終わった。世界は平和になった。それでも人生は続いていく」という曲。筆者はFC版ドラクエ2をクリアしていません。原因:復活の呪文。あとサマルが弱い。(SFC版はクリアしました)それでも、筆者にとっては「初めてplayしたドラクエ」であり、ゲームの世界、ゲーム音楽の世界を「果てしなき世界」としてくれた作品です。演奏を聴いて、「いつかFC版を自力でクリアしてこの曲を聴きたいなあ」と、本当に思いました。

おそらくドラクエ2の演奏中、会場内で一番目から汗を流していたのは筆者だと思います。もちろんタオル(ハンカチなど生ぬるいものでは足りない)は事前に用意しておきました。そしてアイメイクは全て落ちました。

ドラクエ3の演奏を聴いて強く感じたのは、「さっきまで『暖かい』と感じていた、同じ楽器で、『力強さ』を表現している」ことです。「冒険の旅」「戦闘のテーマ」など、本当に同じ楽器なのかという力強さを前面に出しての演奏でした。また、演奏の合間に指揮者様の解説にありましたが、例えばジパングの曲にて使われる和太鼓の代わりに、別の打楽器で「和太鼓っぽい音を出す」など、吹奏楽だから楽器は限られている、だからこその工夫も聴けて、とても興味深かったし、演奏でそういった音を再現できる、演奏者の皆様の技術力をすごいと思いました。

「アレフガルドにて」は、ハープが入っているドラクエ3版が筆者は一番好きです。FC版で原曲を初めて聴いたときの驚きと、地底に新たな世界があり、そこに勇者は初めて行ったはずなのに、「かえってきた」というような印象を受けたことを覚えています。

今回の演奏で一番の力強さの曲は、もちろん「勇者の挑戦」。FC版もSFC版も、ゾーマと戦うときは、毎回気が抜けないし、必死になるし、それはこの曲が背中を押してくれるからだと思います。細かいですが、演奏中、マリンバ?(木琴?)の方の素早い、しかし緊張感を煽る演奏がすごくて、本当にすごいと思いました。

「そして伝説へ」。88年の曲でこんな「今も生きている」曲ってすごいよ…本当に。イントロの「そして伝説が始まった!」が終わった直後の、スタッフロールとともに各地の城や街が出てくる、あの始まり方が当時から大好きで、曲においてもそれは同じで、「伝説が始まるまでにこれまでいろんなことがあった。」と語り掛けるような演奏、そして演奏のラストになるにつれて「これからもこの伝説は続いていく、生きていくんだ」と力強く演奏していき、「To be continued to DRAGON QUEST I」となるあの終わり方…泣くしかないだろ(3回目)。

アンコール曲は、この日の演奏の翌日に「ドラクエ4・5・6」の公演が控えているとのことで、ドラクエ4から「インテルメッツォ」、そして締めは「ドラクエ4version・序曲」でした。ドラクエ4版序曲も、若干phraseが加わっていて、1・2・3の序曲とはまた違った力強さがあり、大好きです。

今回の演奏で知ることが出来たのは、「吹奏楽の演奏の良さ」。交響組曲版とは少し異なるけれども、それでもまた違った良さを堪能することが出来ました。

そして、今回の演奏で、「やっぱり、ドラクエの曲は、人の心を動かす力を持っているんだな」と、本当に感じました。というのも、筆者はリメイク版ドラクエ3を購入していませんが、担当編集Rheud氏から「ピラミッドなのにかえんムカデが2回攻撃してくる」「武闘家は3発でやられる」「FC版・SFC版は最大4体だった敵が、画面内に6体出てくる」など、「今回のリメイクは難易度が高い」という話を聞いており、実は「いやそれ私の知ってるドラクエ3と違うやつや…やるのやめようかな…」と、内心諦め気味だったのです。そして、FC版ドラクエ3には、筆者には全く歯が立たず、RPGで初めて「全滅」を経験させられたボスがいます。やまたのおろちっていうんですけど。(Rheud氏には、やまたのおろちの強さについてだけはネタバレしないでとお願いしていました)筆者はRPGのやり込み・レベル上げが苦手ですが、やまたのおろちに対してだけは、毎回ガルナの塔にてメタルスライムを倒しまくって、賢者レベル20になってから挑むようにしていました。が、その、やまたのおろちもFC版・SFC版以上に強くなっているのか…と、本気で萎えておりました。

ですが、今回の演奏を聴いて、「しょうがねえな、リメイク版ドラクエ3、やるか…」と、思いました。演奏が素晴らしかったことと、なにより、現代によみがえった、今後発売予定のリメイク版ドラクエ2をやりたいと思ったから。2をやるなら3を飛ばすわけにはいきません。内心、「この流れだと、リメイク版ドラクエ2だと、ドラゴン6体とか、ブリザード6体とか、アークデーモン2体3体とかあり得る話だよな…」と、恐れておりますが。

筆者のゲーム音楽の世界を広げてくれたドラクエ123の曲たち。それが40年近く経った今でも演奏され、聴き続けられていること、そして自分の中にも生き続けていること、それを改めて実感できる演奏会でした。楽団の皆様、寒い中、公演にいらして頂き、素晴らしい演奏を聞かせてくださって、本当にありがとうございました。「また吹奏楽でも聴いてみたいな」と思える、素晴らしい演奏会でした!

コメントする